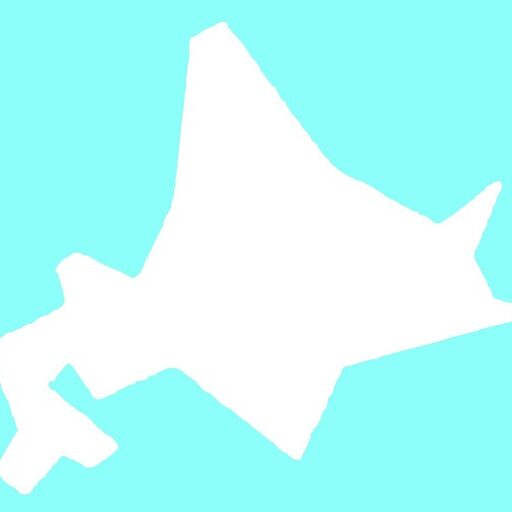

北海道はもともとアイヌ民族が暮らしていたため、市町村名はアイヌ語に由来している名前が多数を占めます。アイヌ語地名については解釈が難しく、諸説あるものが多く存在しています。例えば、川を表す「ペッ」は別とそのまま日本語の漢字を当てたり、意味をとって川という漢字を当てたりしています。ここでは各市町村の見解を尊重し、各市町村公式サイトから引用するようにしています。市町村の公式サイト内にある概要や、資料のPDFなどもチェックしました。また、市町村の公式サイトに見当たらない場合は北海道の公式サイトなどを参考に、個人的見解も含めながら探っています。引用元に関しては()にて表示しています。

後志総合振興局

小樽市

「小樽」の地名は、アイヌ語 の「オタ・オル・ナイ(砂浜の中の川)」に由来しているといわれています。江戸時代には松前藩の知行地として鰊などの漁場でした。明治時代に道内で最初の鉄道が敷設され、その後、小樽港は北海道物流の玄関口となり商業港湾都市として発展しました。市制施行は大正11年8月1日。昭和40年代に小樽運河埋め立てが議論された後、運河や歴史的建造物を生かしたまちづくりに取り組み、現在、観光都市として知られるようになりました。(小樽市公式サイト「ガイドブック「小樽市くらしのガイド」」より)

かつて、新川河口近くに注いでた旧小樽内川がありました。しかし、新川は人口のものでアイヌ語由来のオタ・オル・ナイとは違うのではないかとの説があるようです。本当の小樽内川は札幌市南区を流れる石狩川水系白井川支流の一級河川で、小樽市側に流れることはないそうです。小樽市の地名はアイヌ語由来のようですが、オタ・オル・ナイ(砂浜の中の川)がどこを指しているのかは不明のようで、諸説あるようです。新川と小樽内川については私自身よくわからないので、ここでこれ以上のコメントは差し控えておきます。

島牧村

「島牧」はアイヌ語「シュマコマキ」(背後に岩があるという意)から転化したもの。 (島牧村公式サイト「村の概要」より)

村名の由来がアイヌ語なのは確かですが、場所の特定はできないようです。海岸線にはたくさんの岩場があるのでどこを指しているということでもないのかもしれません。

寿都町

寿都(スツツ、スッツ)の名は、アイヌ語の「シュプキ ペツ(茅の多い川)」から「スツツヘツ」と訛り、これが現在の地名になった。語源となった「シュプキペツ」は現在の朱太川を指していたが、周辺一帯を商場所として設定していた。1868(明治2)年に、蝦夷地から北海道へと名称を変更したことと併せて、松前藩の設定した商場所を基に北海道を11国86郡に分けて設定した。その際の命名は、松浦武四郎が提案したものが基準となった。アイヌ語の音に漢字をあて、スッツ場所は寿都郡、ヲタスツ場所は歌棄郡、イソヤ場所は磯谷郡となった。(寿都町公式サイト「歴史文化基本構想」より)

茅の多い川とは朱太川のことでしょうか。アイヌ語のシュㇷ゚キ・ブト゚に由来しているそうです。

黒松内町

アイヌ語の「クル・マツ・ナイ」(和人の女のいる沢)に由来しています。昔、出稼ぎの漁夫を慕ってきた妻たちが、この地でシケに遭い、そのまま滞留したと言われています。(黒松内町公式サイト「町の基本情報」より)

シケに遭った妻たちは出稼ぎの漁夫に会うことができたのでしょうか。ちょっと気になります。

蘭越町

明治32年、尻別村(旧磯谷村、現寿都町の一部)から分村して南尻別村となり、昭和29年12月1日、町制施行にあたって役場所在地が蘭越にあることから町名を蘭越町と改称し現在に至っています。蘭越とは、アイヌ語の「ランコ・ウシ」が訛ったもので、桂の木の多い所という意味です。(蘭越町公式サイト「まちの概要」より)

ちなみに尻別は、アイヌ語のシリ・ペッ(山の川とか高い川)からきているようです。

ニセコ町

「ニセコ」とは、アイヌ語で「切り立った崖」という意味があります。

また「ヌプリ」とはアイヌ語で「山」という意味があり、スキー場がある「ニセコアンヌプリ」という山は、アイヌ語で「切り立った崖(とその下に川)がある山」という意味になります。(ニセコ町公式サイト「町章・地勢と位置・由来・あゆみ」より)

真狩村字真狩別太から「狩太村」と命名され、1964年 「ニセコ町」に改名しています。ニセコの語源はニセコアンベツ川のアイヌ語名「ニセイコアンペッ(切り立った崖の下を流れる川)」から来ているのでしょう。

真狩村

アイヌ語「マクカリペッ」・・・羊蹄山を取り巻く川より転化したもの。(真狩村公式サイト「真狩村の概要」より)

尻別川や真狩川のことでしょうか。

留寿都村

アイヌ語の「ル・スツ」(道が山のふもとにあるという意味)から名付けられたものです。(留寿都村公式サイト「留寿都村の概要」より)

山のふもとの山とは尻別岳のことでしょう。ルスツリゾートは個人的な感想としては、北海道の大規模な観光施設の先駆的存在というところでしょうか。一時期は経営不振などもありましたが(経営母体が変わるなど)、様々な困難を乗り越え、今では北海道を代表するリゾート地となっています。

喜茂別町

喜茂別は、アイヌ語「キムオペツ」(山奥にある川の意)より転か(喜茂別町公式サイト「町の概要」より)

この川は喜茂別川でアイヌ語でキモペッ(山奥・にいる(ある)・川)だそうです。

京極町

京極町は、明治43年4月1日、胆振国虻田郡倶知安村から分離し、北海道2級村東倶知安村として誕生しました。その後、大正12年に1級村政に昇格し、昭和13年、村の開基者京極高徳子爵所有の京極農場が開放されたのを記念して、昭和15年京極村と改称されました。昭和37年5月1日には、町制を施き現在に至ります。(京極町公式サイト「概要」より)

京極という苗字の方北海道でちらほら見かけますが、ルーツをたどると京極町の由来になった方と縁があるのかもしれませんね。そういえば作家の京極夏彦さんも北海道小樽市出身とか。同じ後志管内ですからつながりがあるのかもしれません。勝手な想像ですが。。。

倶知安町

倶知安は「クッチャン」にあてた漢字。クッチャンはアイヌ語の「クッシャニ」から名付けられた。

クッシャニは尻別川支流、倶登山(くとさん)川の旧名。

クッシャニは「クッ・シャン・イ」で「くだの(ようなところ)を・流れ出る・ところ」の意。

このクッ・シャン・イがクッシャニとなり、さらにクドサニと変わって倶登山川となる。

一方、同じクッシャニがクッチャン(倶知安)となって地名となる。明治26年公示。

漢字をあてたのは当時の北海道庁参事官白仁武。(倶知安町公式サイト「町の概要」より)

北海道には難読地名が結構ありますが、ここもその一つでしょう。簡単には読めませんよね。

共和町

昭和30年に小沢村・前田村・発足村の三村が合併し、将来の発展を期して共和村が誕生しました。

これを機に共和村章を設定し、現在に至っています。

共和の頭文字である「共」を上部に配し、「和」は円形をもって象徴しています。

「共」は三地区の住民が、ともに力を合わせて新しい将来を築く姿をあらわし、下部の円は、共和の沃野と住民の心の和によって大きく発展する象をあらわしたものです。(共和町公式サイト「町章」参考)

町名の由来について記述はありませんでしたが、三村合併の際、村名を公募したそうです。村章に託した意味はそのまま村名の由来とみて、ここに乗せました。

岩内町

アイヌ語「イワウナイ」( 硫黄のながれる沢)から転か。(北海道開発局公式サイト「小樽開発建設部事業概要(令和6年度・2024年度)~管内市町村の概要 (PDF)」より)

岩内町の公式サイトから由来は見つけられませんでした。

1751年、岩内のはじまりとされています。1879年に岩内古宇郡役所が設置され、1897年、郡役所が廃止され、岩内支庁が設置されました。1900年1級町村となり、現在に至ります。

岩内町は古くからニシン漁で栄え、今も漁業の盛んな町です。

岩内町には「夏目漱石在籍地の碑」があります。実際には住んだことはないのですが、なぜか22年間岩内町に戸籍だけがあったというのです。戸籍謄本は郷土館で見ることができます。

泊村

アイヌ語の”ヘモイトマリ(マスを寄せる入海)”に由来しています。(泊村公式サイト「概要」より)

マスって魚の鱒のことかな。

神恵内村

アイヌ語の「カムイ・ナイ」(美しい神の沢)からきたもので、「地形がけわしく、人が近づきがたい神秘な沢」を意味しています。(神恵内村公式サイト「神恵内村の概要」より)

神恵内の魅力は自然が築き上げた地形。公式サイトで紹介されている観光地を見ても(中の滝・窓岩・西の河原・竜神岬)神秘を感じます。

古平町

古くから人の住む地域でありましたが、江戸時代には松前藩の統治下で「古比羅」「フルビラ場所」と呼ばれニシン漁場として拓かれました。その後も漁業を礎として発展してきた歴史をもっています。 古平という地名は現在の古平川と呼ばれている川の名前で、もとはポロベツと言われていたところで、この付近の大事な川でした。この川に赤い崖があって、それをフレピラ(赤い崖)と呼んだのが場所になったと言われています。(古平町公式サイト「まちの概要」より)

赤い崖というのは夕日に染まった崖のことでしょうか。このあたりの海岸は夕日がきれいなんですよね。

仁木町

仁木竹吉、徳島県阿波国から同志101戸、361名を率いて海路小樽港に上陸、余市町を経て仁木村に入植、開拓使余市郡に仁木村の新設を布達が仁木町の始まりです。(仁木町公式サイト「仁木町の歴史」より参考)

仁木さんという姓の方北海道にも結構いると思いますが、徳島県がルーツなのでしょうか。二木さんという方もいらっしゃいますが、ルーツは同じなのでしょうか。

余市町

ヨイチはアイヌ語地名といわれています。江戸時代のアイヌ語通辞(通訳)の上原熊次郎によると「ヨイチ。夷語イヨチなりユウオチの略語にて即温泉の有る処と訳す。此川上に温泉のある故地名になす由」といい、明治時代に活動したアイヌ語地名研究者の永田方正によると「イオチ。蛇多く居る処の義。余市村のアイヌ忌みて実を語らずと雖ども,他部落のアイヌは蛇処と云ふを知るなり」といいます。このふたつの見解を自身の著書『北海道の地名』で紹介している山田秀三さんは、「特別の根拠がない限りは,この両説があったとして置きたい」としています。(余市町公式サイト「まちの紹介(余市町でおこったこんな話「その204その名はヨイチ」)」より)

余市町の公式な見解はわかりませんが、要約するとアイヌ語のイヨチなりユウオチの略語(温泉の有る所)と、イオチ(蛇多く居る処)の二つの見解があるようです。

赤井川村

村名の赤井川には諸説由来があり、村ではアイヌ語「フレ・ペツ」(赤い川)を由来としています。明治32年、大江村(現在の仁木町)から分村し、赤井川戸長役場を設置、同39年4月2級町村制施行により赤井川村と称し、現在に至っています。(赤井川村公式サイト「むらのプロフィール」より)

他の市町村ではアイヌ語に漢字を当てはめることが多いのですが、赤井川は日本語の意味の方がそのまま地名になっているんですね。

コメント